![奈良で仏壇洗浄なら[やすらぎ工房]仏壇クリーニング洗浄専門工房 | 漆塗り・金箔・銘木というお仏壇の素材の良さを生かし一つずつ丁寧にクリーニングし、本来の素材の良さをよみがえらせていきます。 金箔部分は専用洗浄液でお仏壇に負担をかけないように、当社で使用する洗浄液は柑橘系の天然植物性溶液を使っております。](https://www.yasuragikoubou.jp/contents/wp-content/uploads/2018/10/b6bc46feee8a02c7915647d80273b3b1.png)

![]()

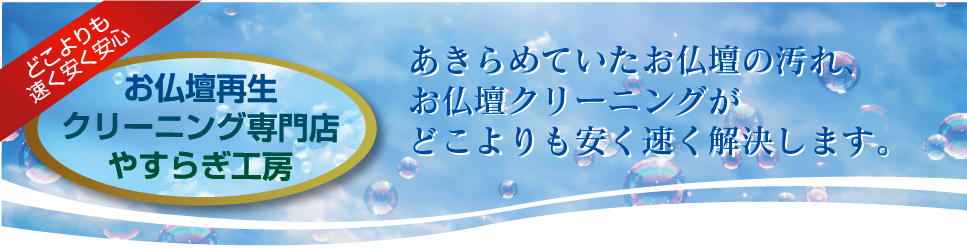

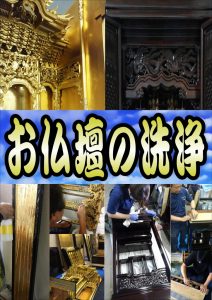

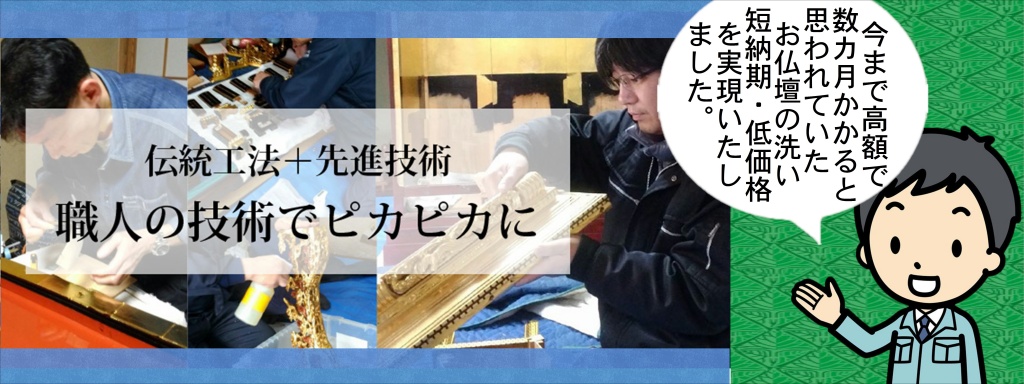

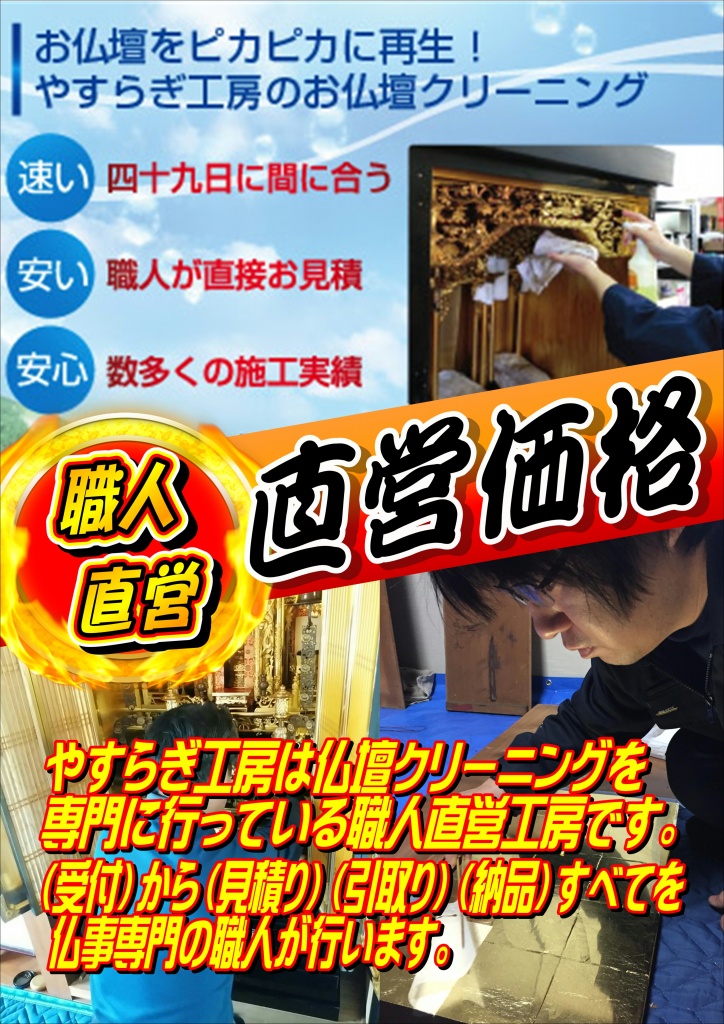

お仏壇の洗浄・クリーニング・修理

お仏壇の簡単お掃除から修理修復

お仏壇の洗浄クリーニング

お仏壇の完全修復(洗いお洗濯)

お仏壇のお引っ越しや移動

一時預かりや保管まで

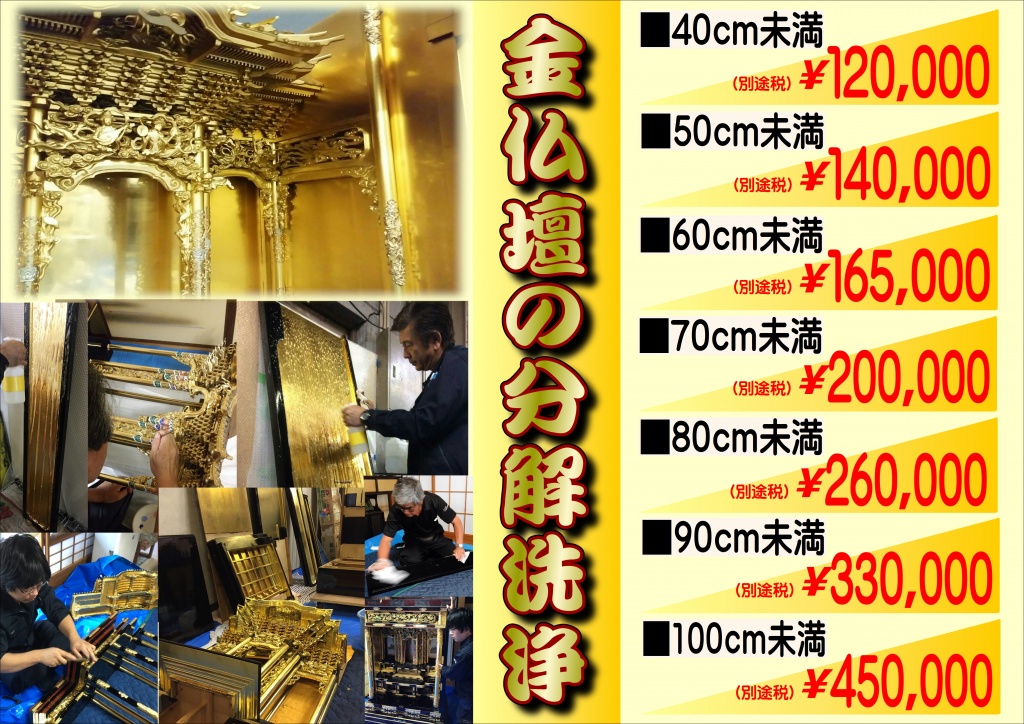

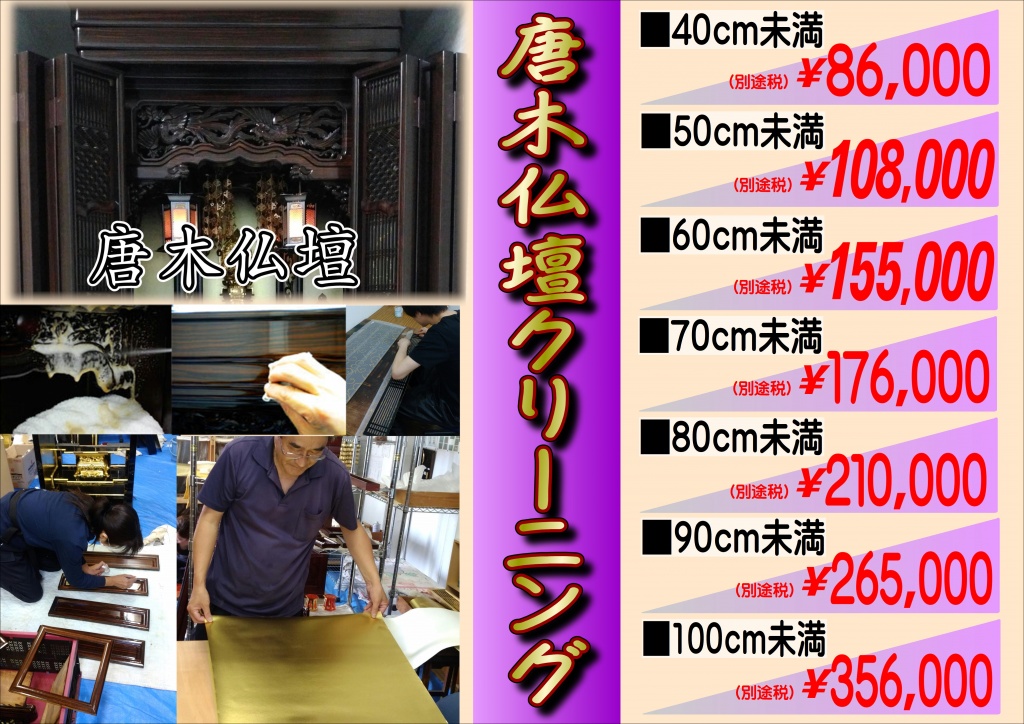

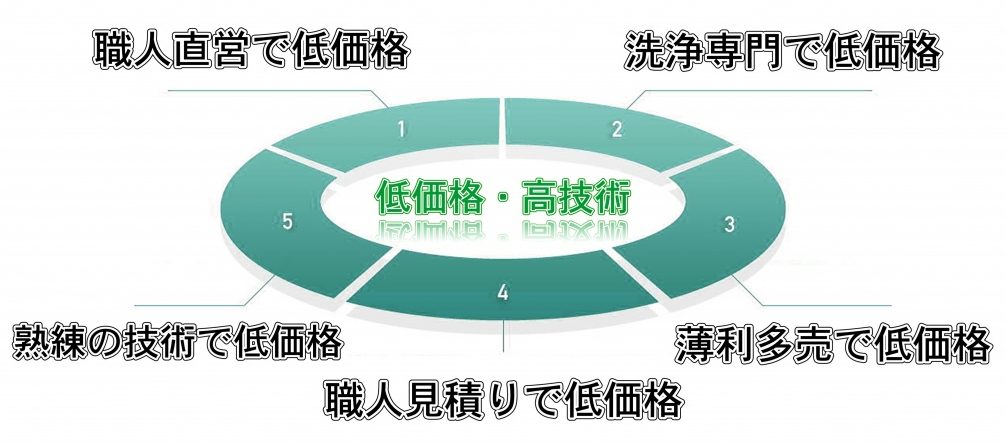

低価格・高技術の

【仏壇洗浄修復専門工房】

『やすらぎ工房』にお任せ下さい。

◆ 電話でお問い合わせ。

通話無料 年中無休 9:00~21:00

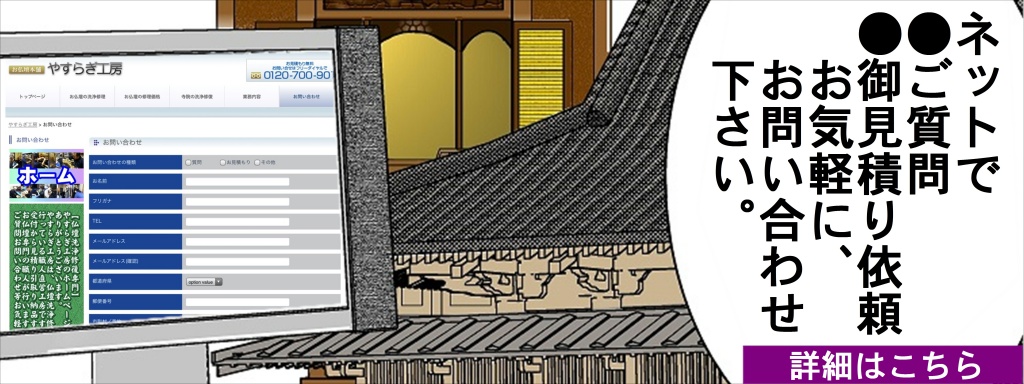

◆ ネットで質問・お問い合わせ。

◆ 写真 貼り付けで御見積り可能。

◆ まずはお気軽にお問い合わせください。

通話無料 年中無休 9:00~21:00

![]()

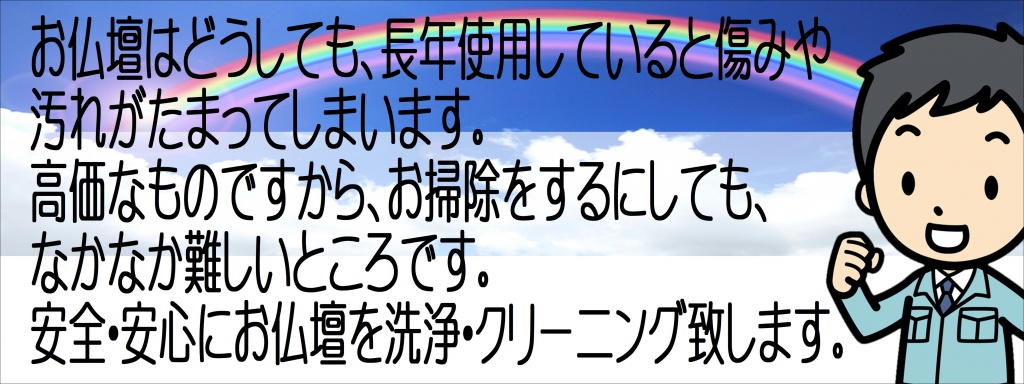

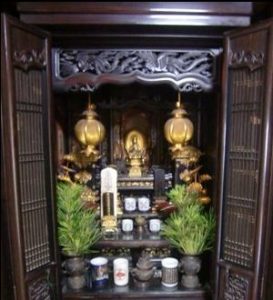

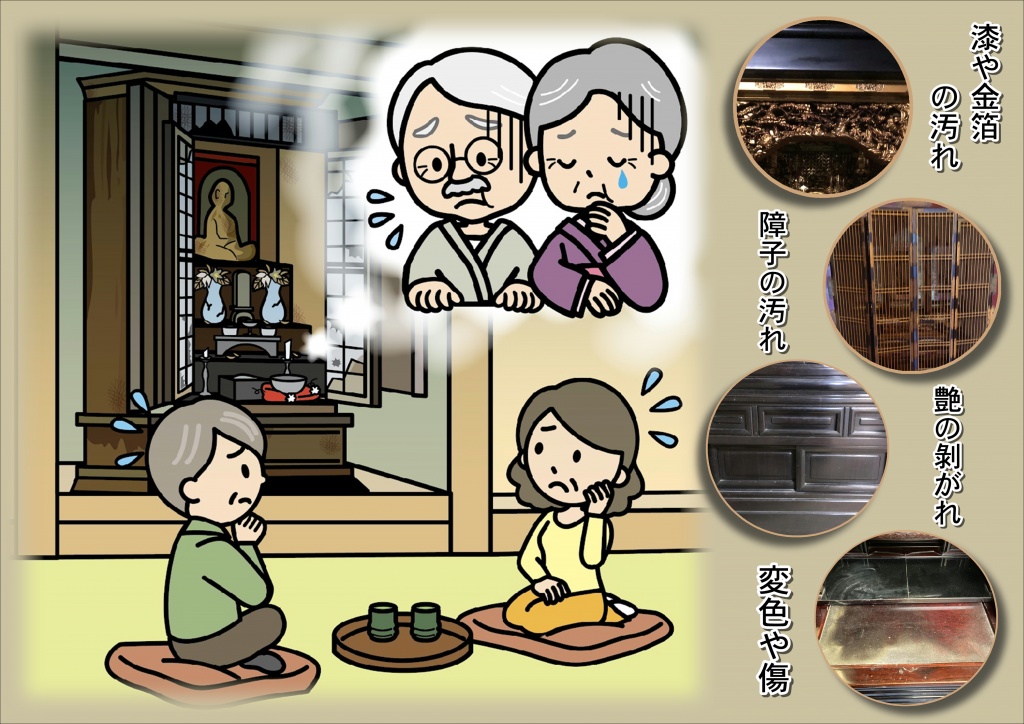

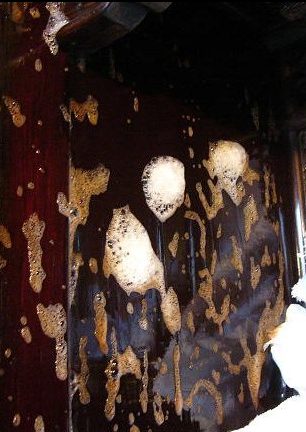

購入して数十年間のご供養で、

お仏壇には、お線香やロウソクの油煙

などが、付着します。

さらに、細工部にたまったホコリや汚れ、

ゴキブリの糞やしみついた匂い

などが、付着してしまいます。

■ 金箔の汚れがきになる

■ 表面の磨き直しをしてほしい

■ お仏壇を綺麗にする値段が知りたい

■ 法要前に綺麗にしたい

■ 障子の張り替えをしてほしい

■ 引越しの際ゴキブリの糞やホコリ

だけでも綺麗にしたい

■ 建て替えやリフォームの間、

預かってほしい

![]()

![]()

![]()

◆ 電話でお問い合わせ。

通話無料 年中無休 9:00~21:00

◆ ネットで質問・お問い合わせ。

◆ 写真 貼り付けで御見積り可能。

◆ まずはお気軽にお問い合わせください。

通話無料 年中無休 9:00~21:00

![]()

![]()

![]()

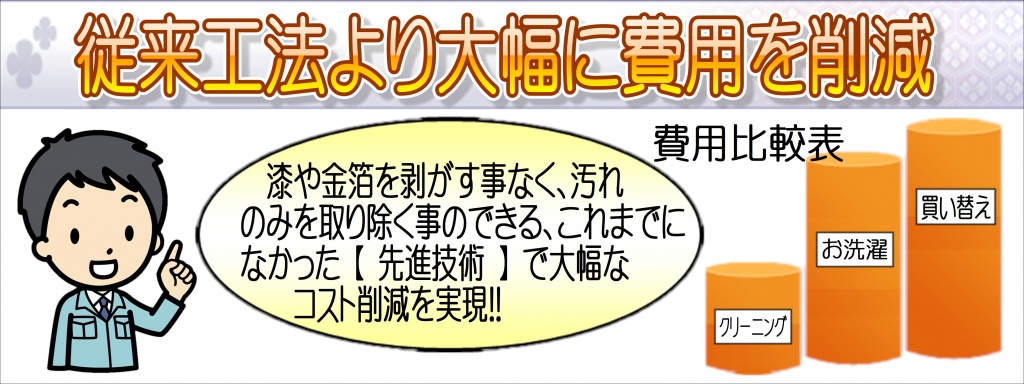

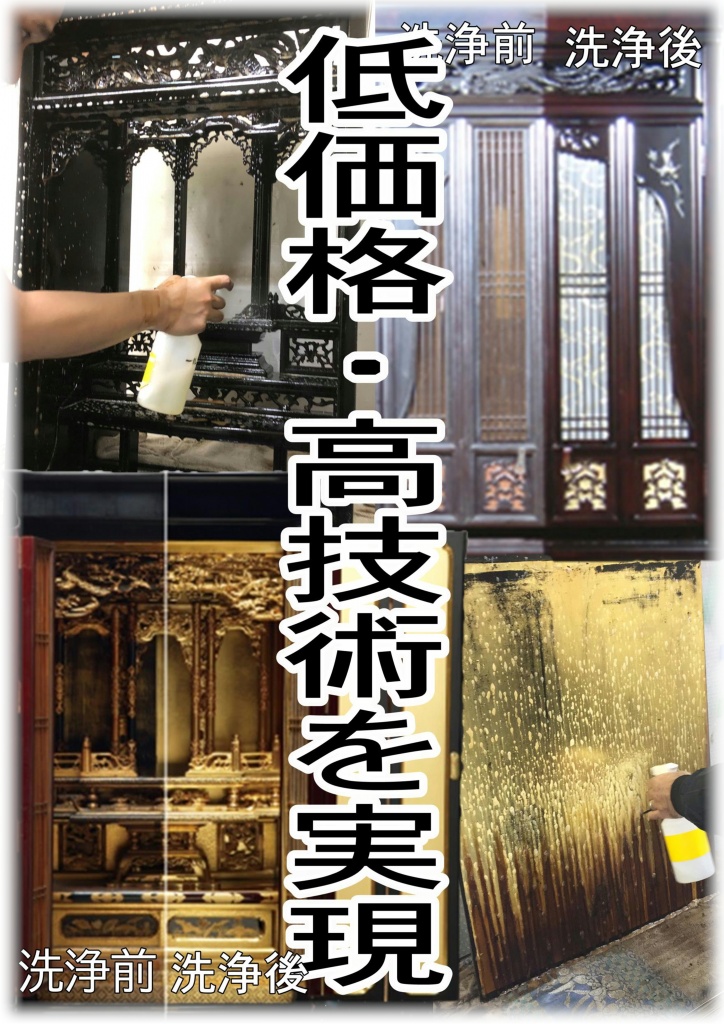

低価格・高技術を実現

![]()

![]()

![]()

![]()

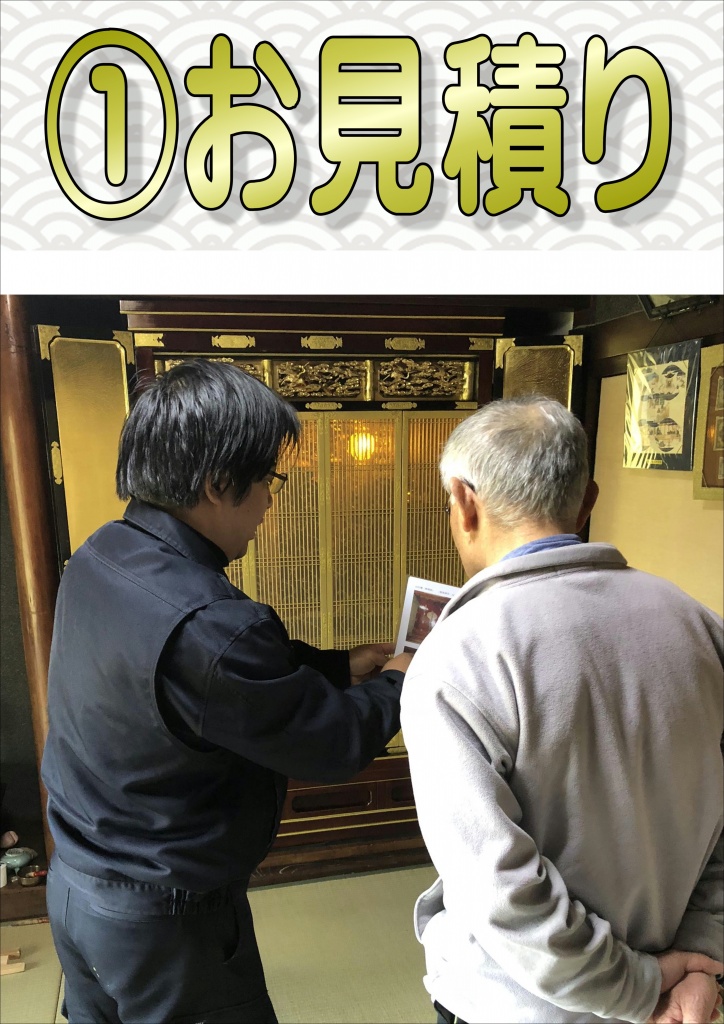

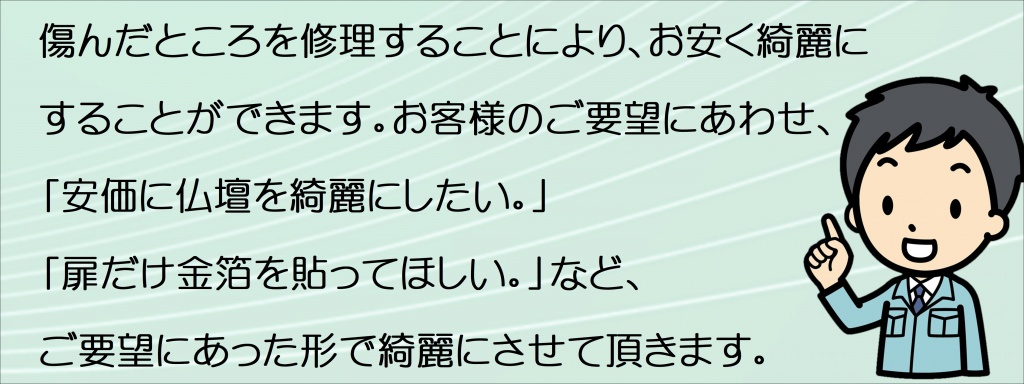

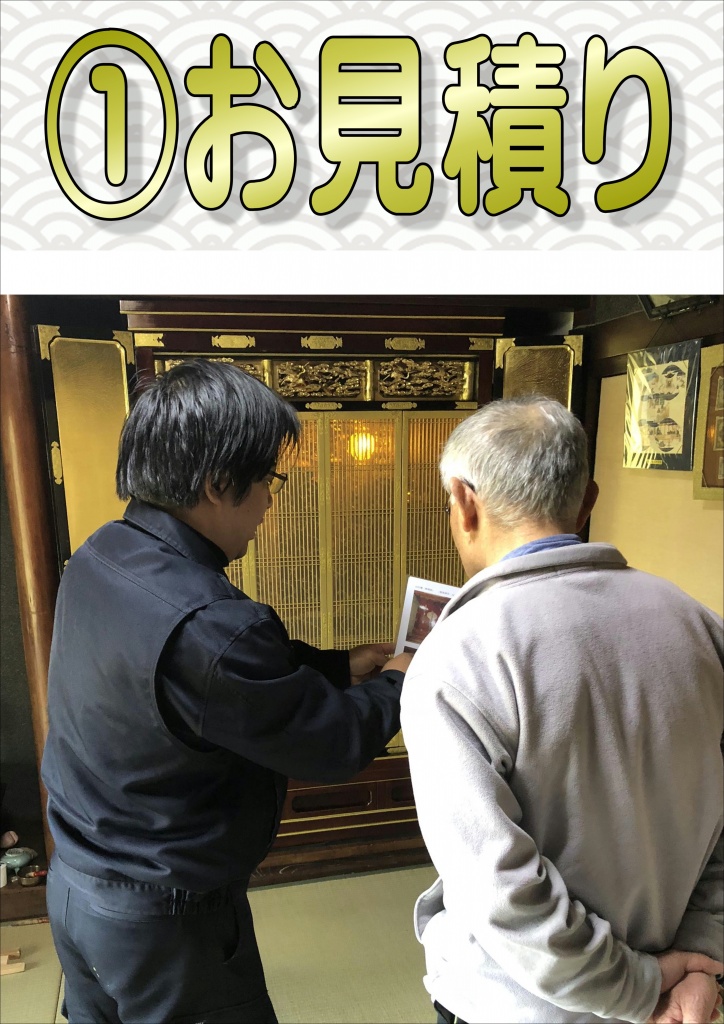

お仏壇の修復方法は状態や施主様がどのように修復したいかによって大きくかわります。お客様のご要望ご予算にあった施工方法をお選び頂けます。

お仏壇の修復方法は状態や施主様がどのように修復したいかによって大きくかわります。お客様のご要望ご予算にあった施工方法をお選び頂けます。

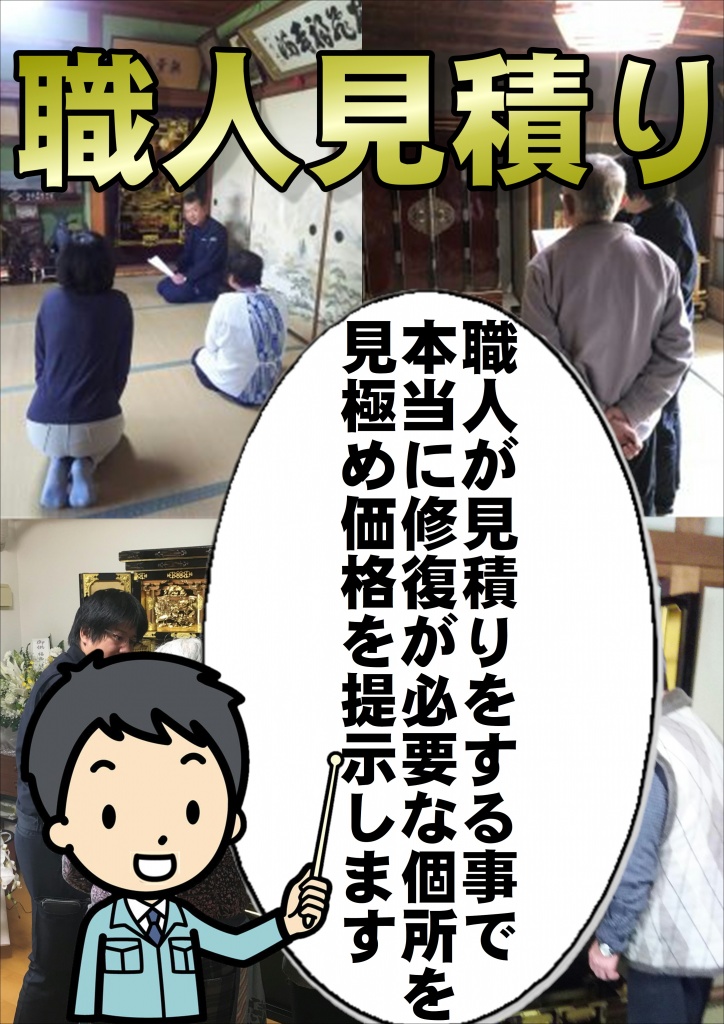

お仏壇修復師の本気の洗浄。職人直営だから出来るお値段で、大切なお仏壇をお安く綺麗に致します。まずは、お気軽に御見積りにお呼び下さい。

お仏壇修復師の本気の洗浄。職人直営だから出来るお値段で、大切なお仏壇をお安く綺麗に致します。まずは、お気軽に御見積りにお呼び下さい。

![]()

![]()

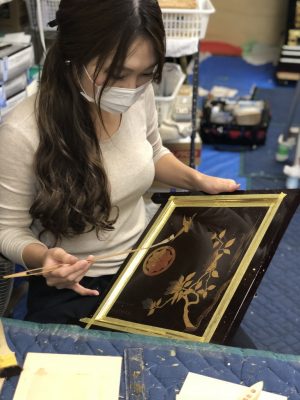

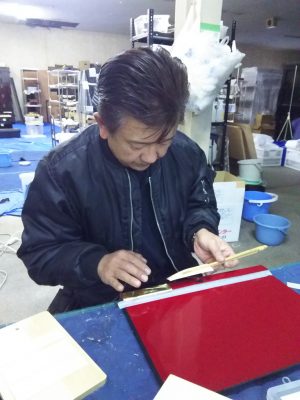

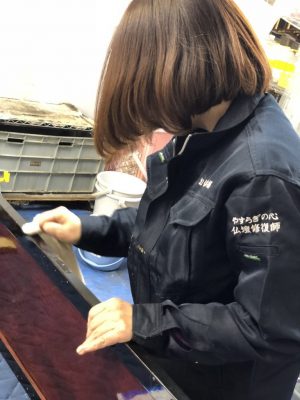

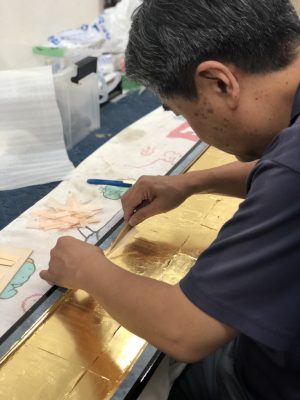

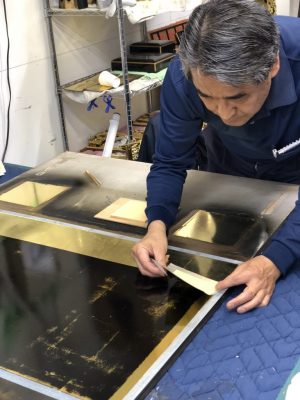

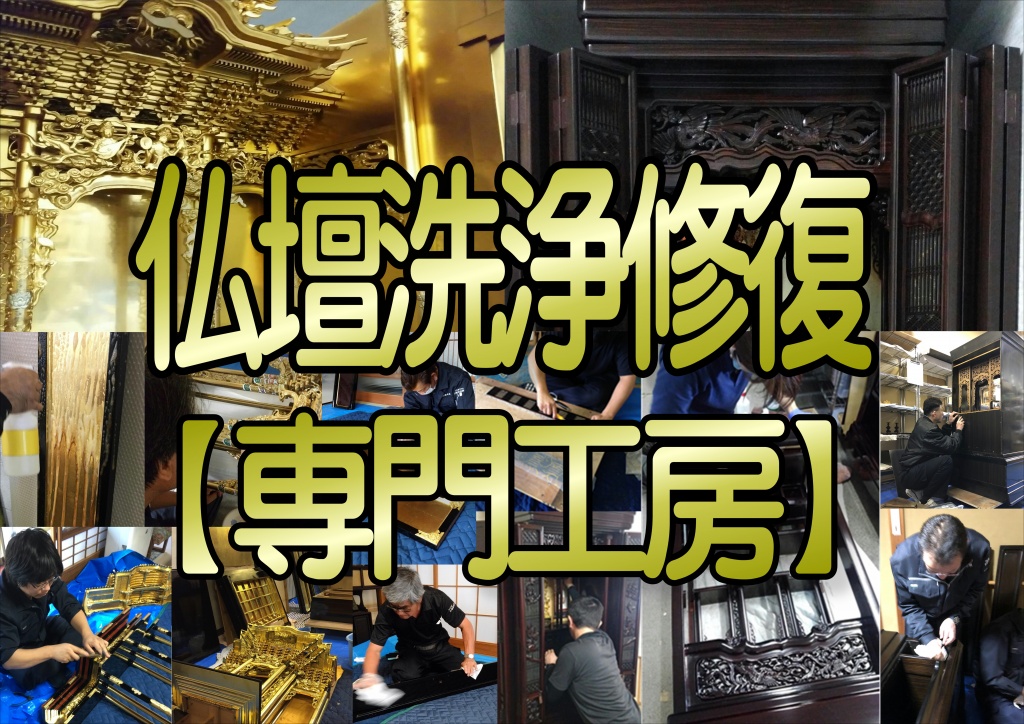

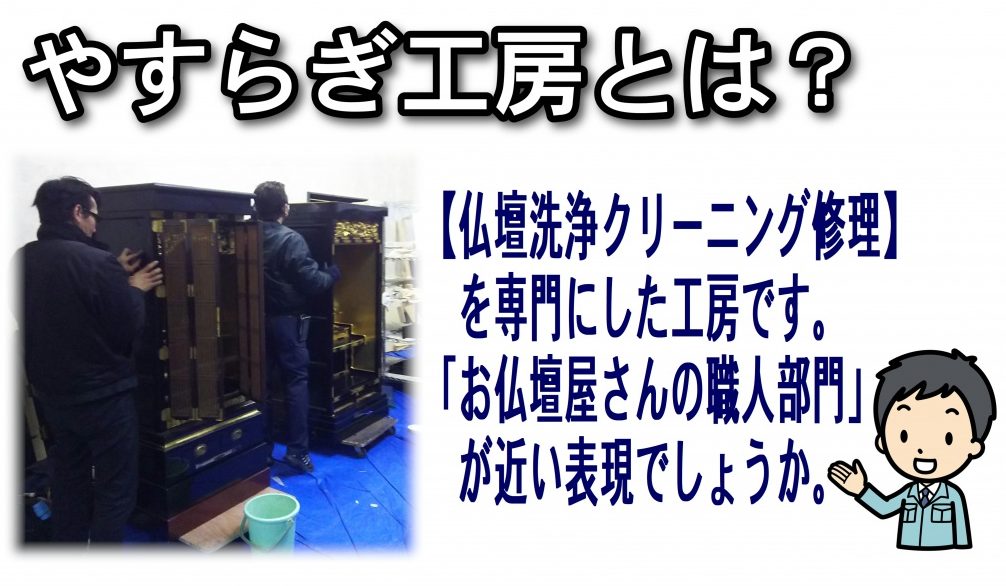

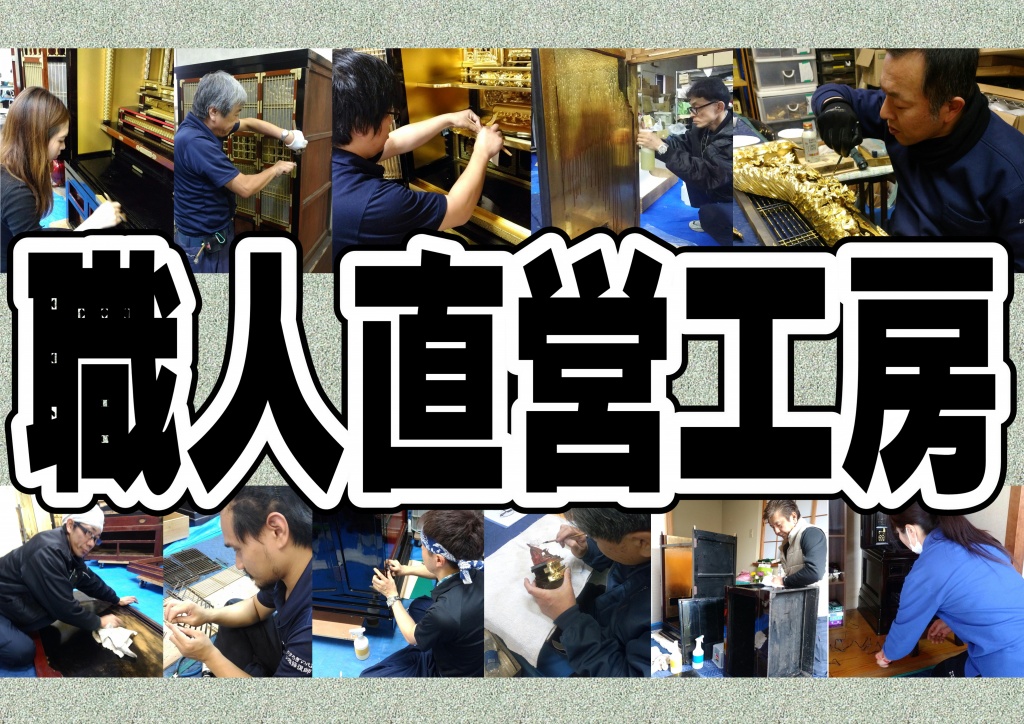

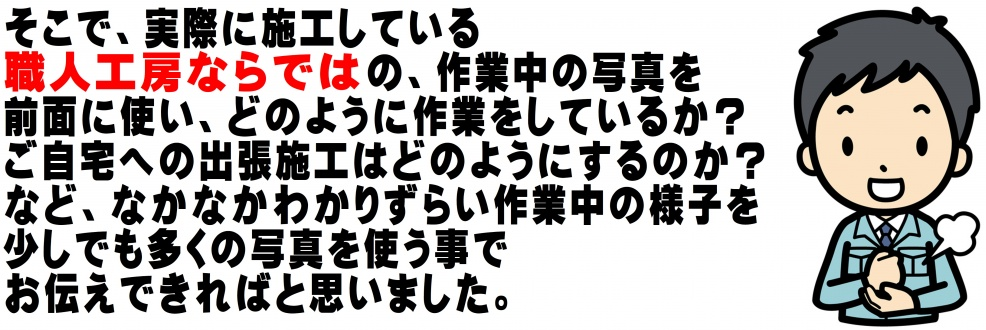

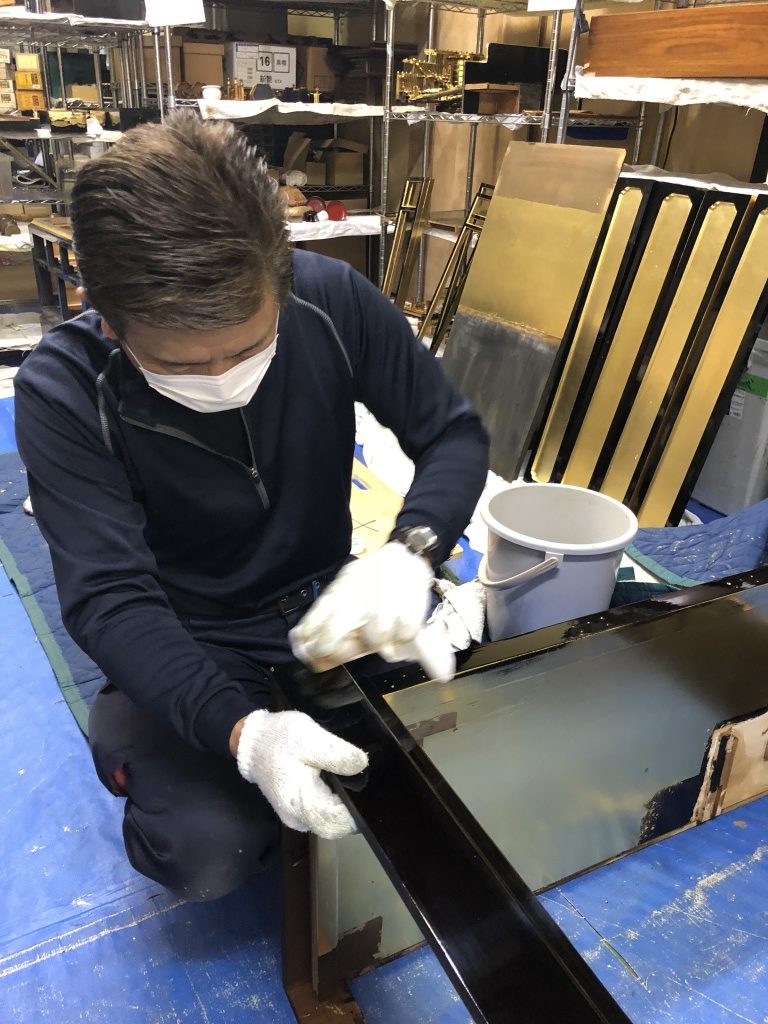

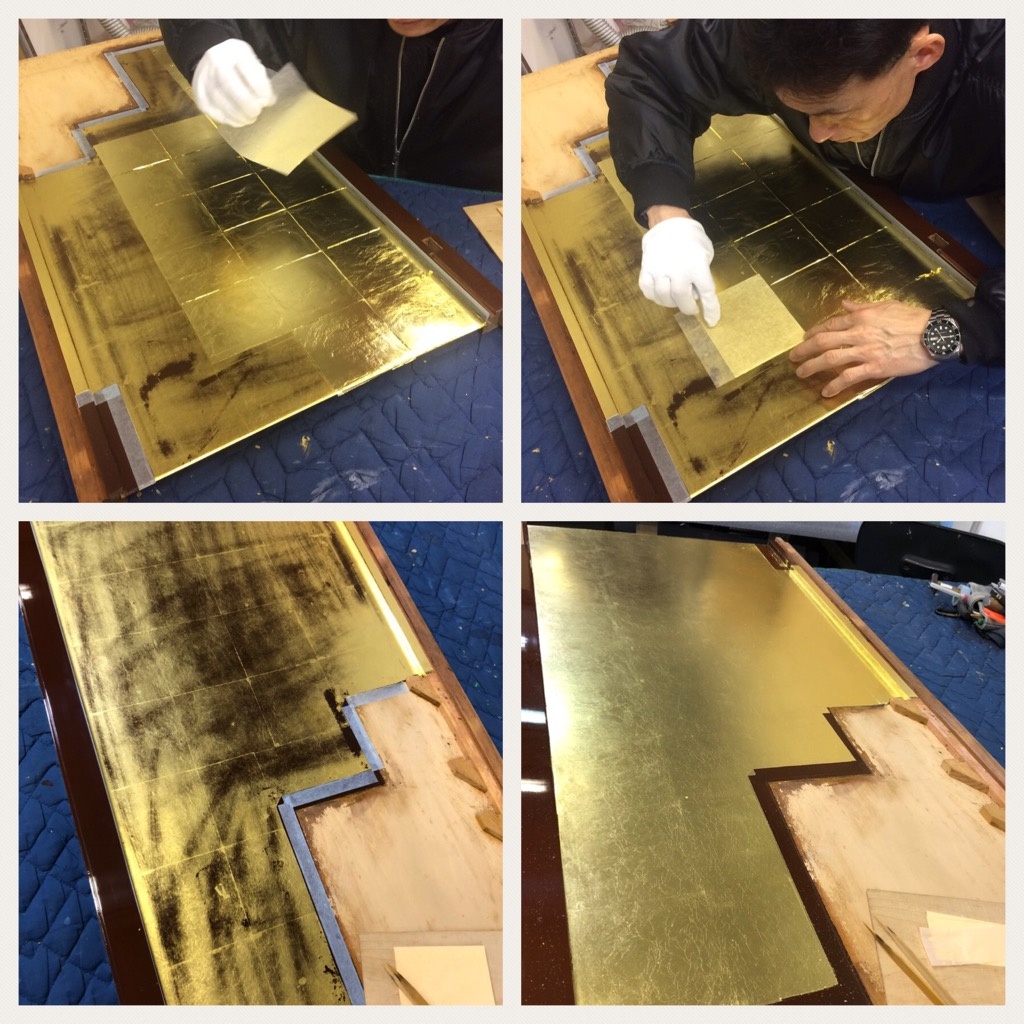

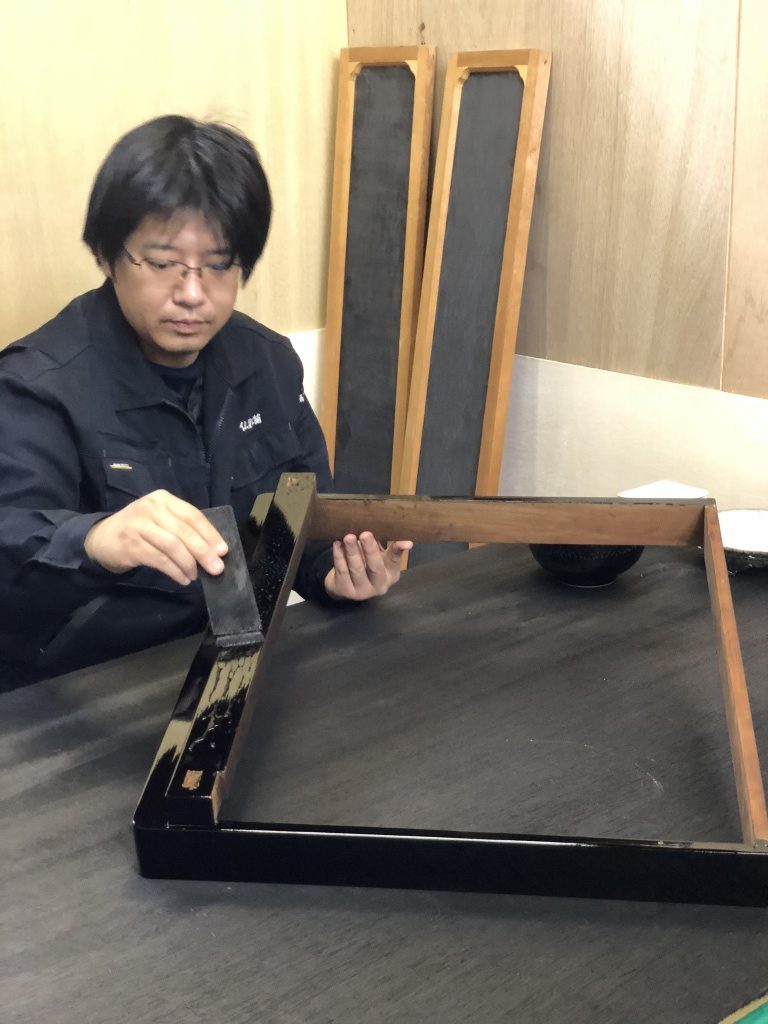

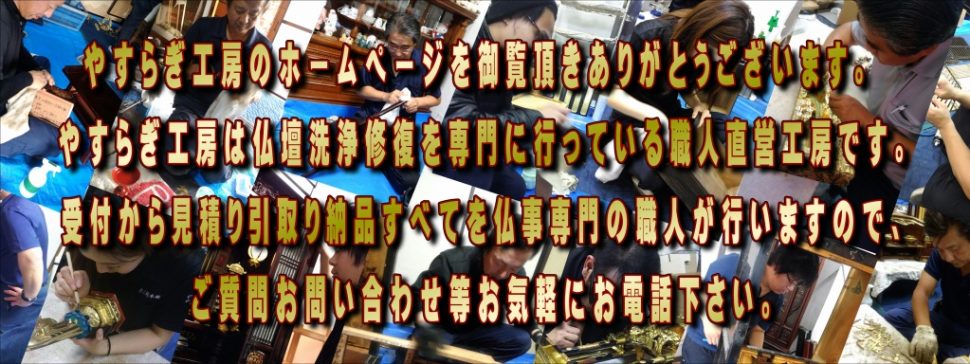

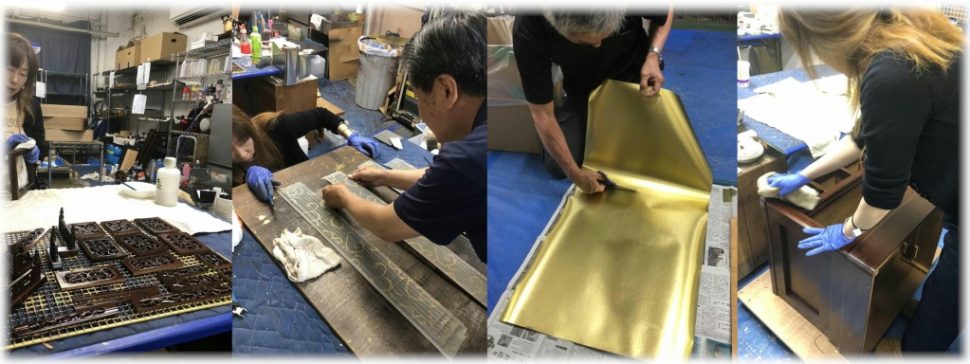

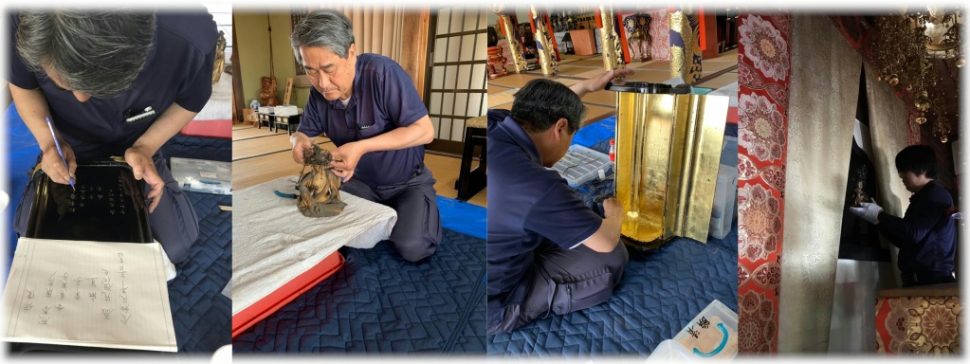

やすらぎ工房では、毎日、様々な作業を熟練した

職人が携わっております。日々の作業の一部ですが、

お仏壇をクリーニングや修理の為にお預け頂いた

方や、これからのご検討の方に作業風景を、

お伝えできればと思います。

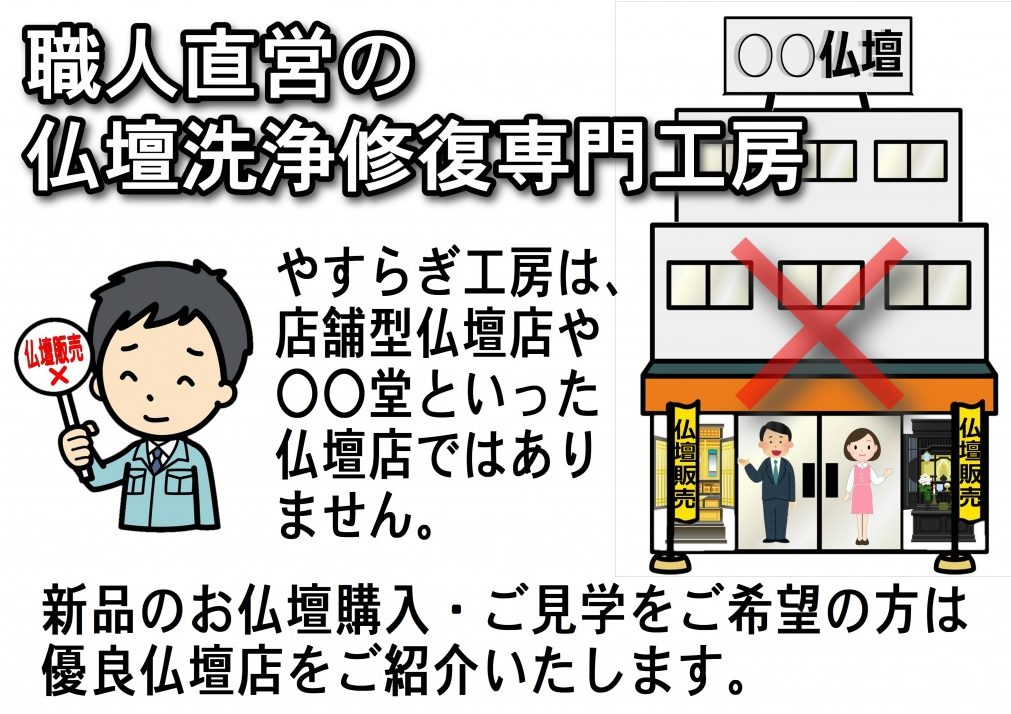

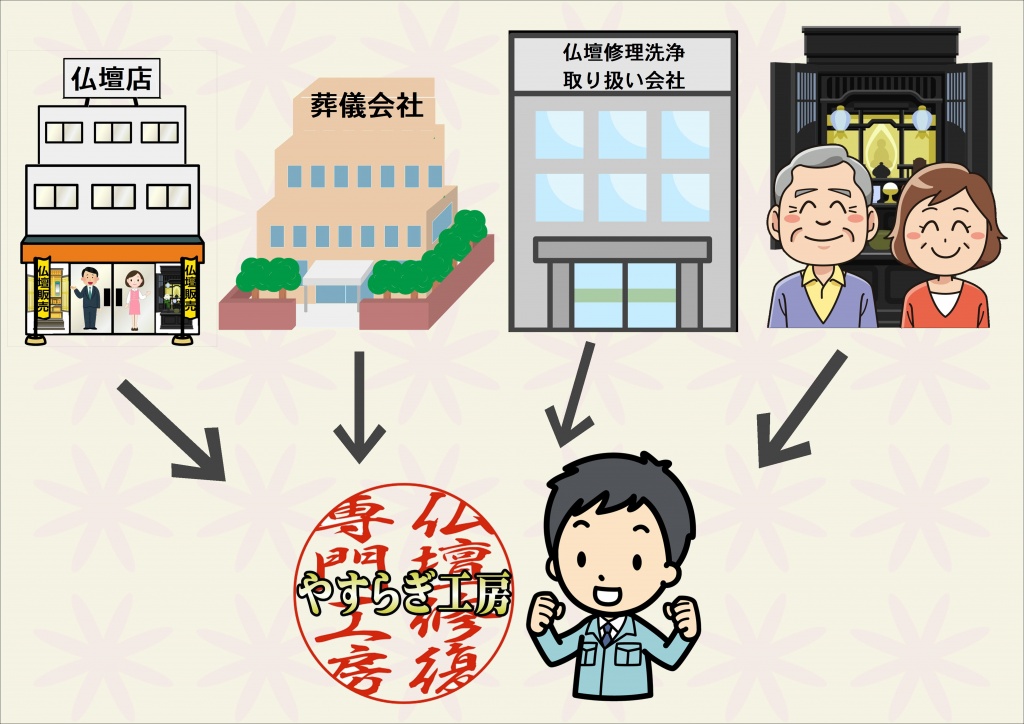

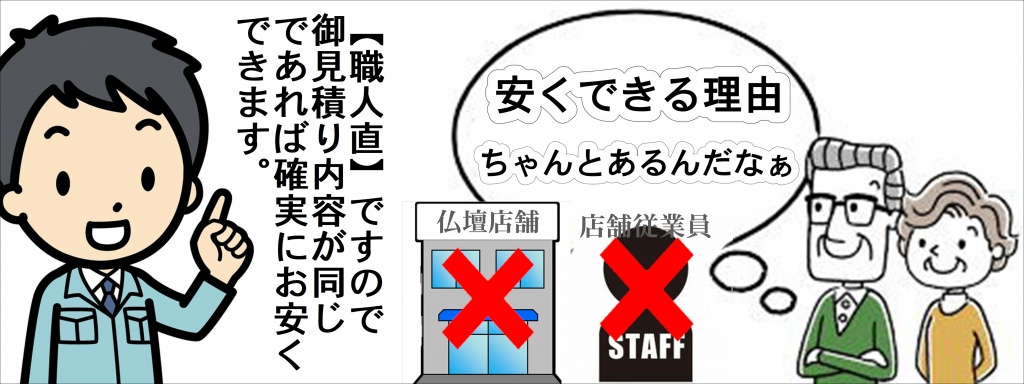

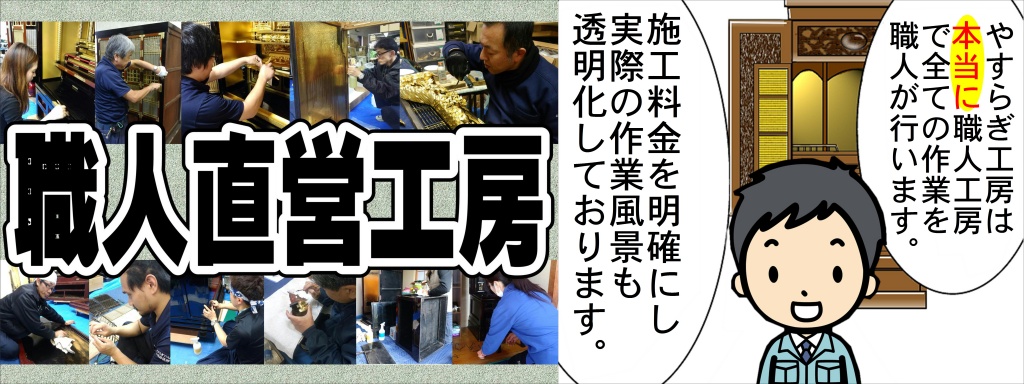

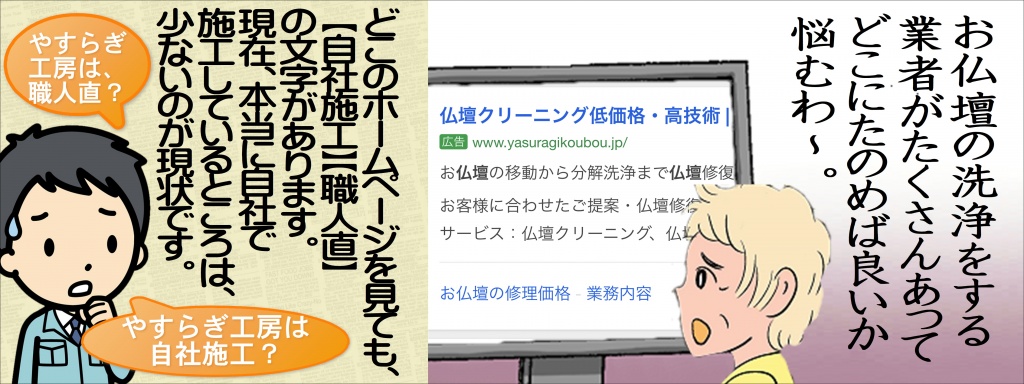

やすらぎ工房は、仏壇を洗浄修復する事を専門にしている、

仏壇修復専門の工房です。仏壇を洗浄修復する専門の職人が

施工に従事しております。仏壇販売店舗経費や店舗従業員人件費

が上乗せされませんので、単純に施工費のみで「職人直営価格」

で仏壇クリーニングや仏壇リフォーム作業をさせていただくので、

とってもリーズナブルです。

![]()

◆ 電話でお問い合わせ。

通話無料 年中無休 9:00~21:00

◆ ネットで質問・お問い合わせ。

◆ 写真 貼り付けで御見積り可能。

◆ まずはお気軽にお問い合わせください。

通話無料 年中無休 9:00~21:00

![]()

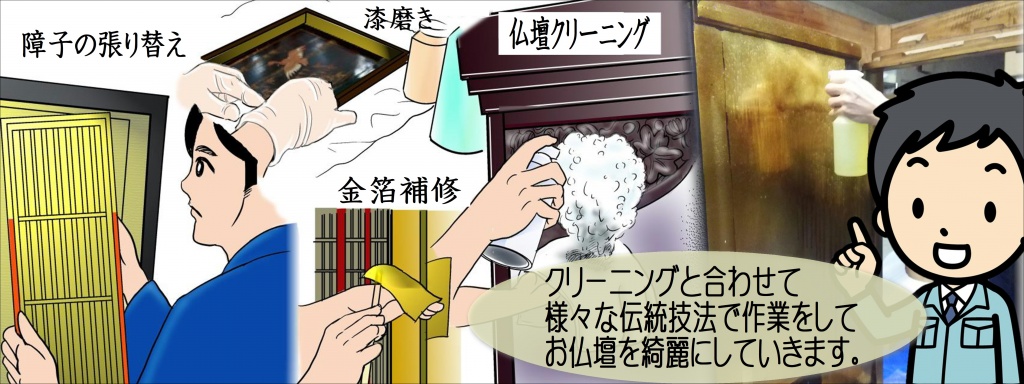

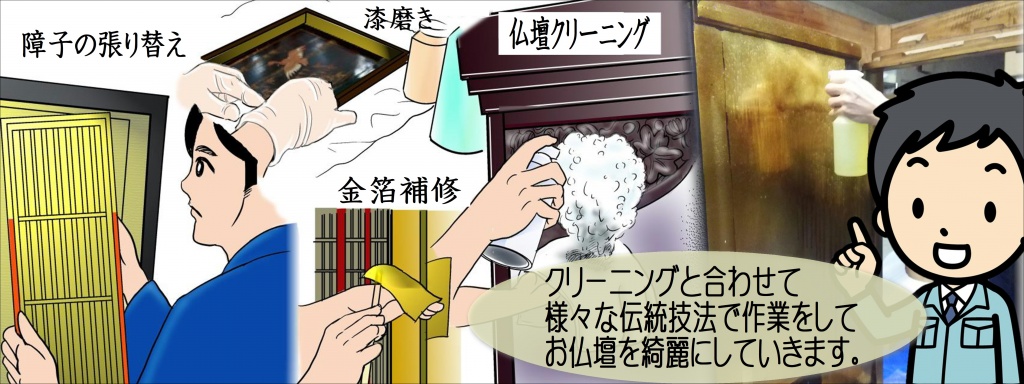

特徴2 専門工房ならではの豊富な施工方法

お仏壇の劣化には、様々な症状があります。茶色い汚れが

目立ちだし、艶がなくなり、さらに木地の欠け、塗りの割

れや塗装の剥げ、金箔などの変色や剥がれ、金具の歪みや

錆び、しつこい汚れなど、それらを放置すると傷みはさら

に悪化してしまいます。

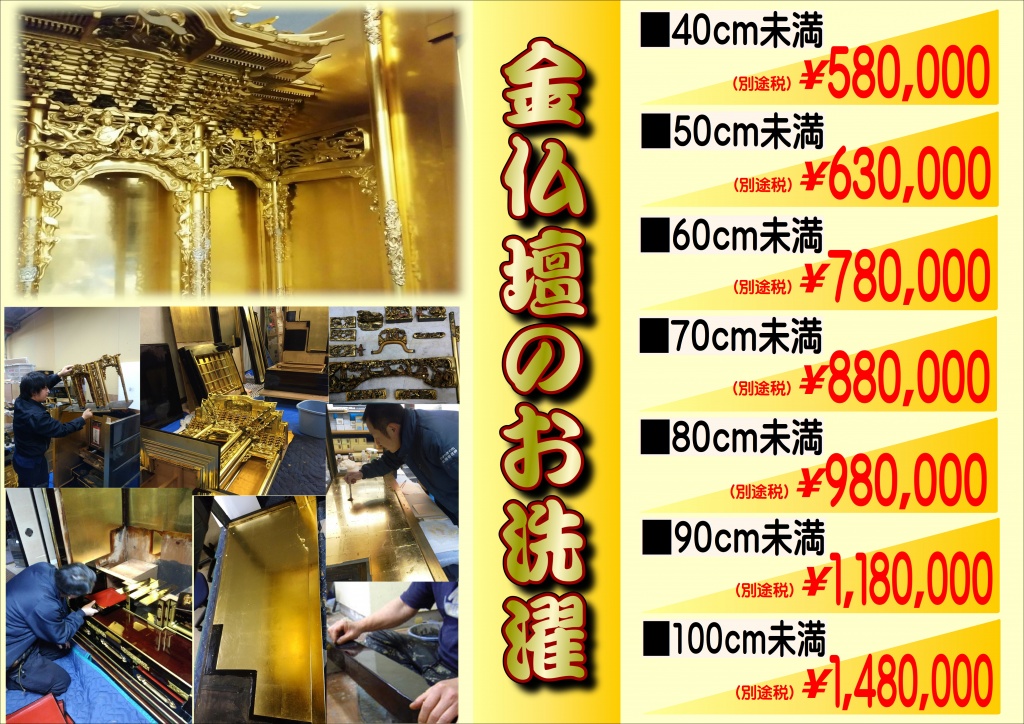

仏壇お洗濯(完全修復)

仏壇お洗濯(完全修復)

![]()

◆ 電話でお問い合わせ。

通話無料 年中無休 9:00~21:00

◆ ネットで質問・お問い合わせ。

◆ 写真 貼り付けで御見積り可能。

◆ まずはお気軽にお問い合わせください。

通話無料 年中無休 9:00~21:00

![]()

![]()

やすらぎ工房の施工

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

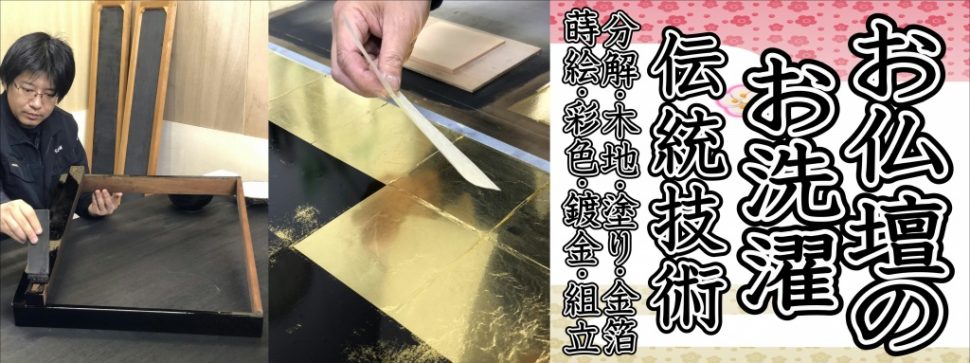

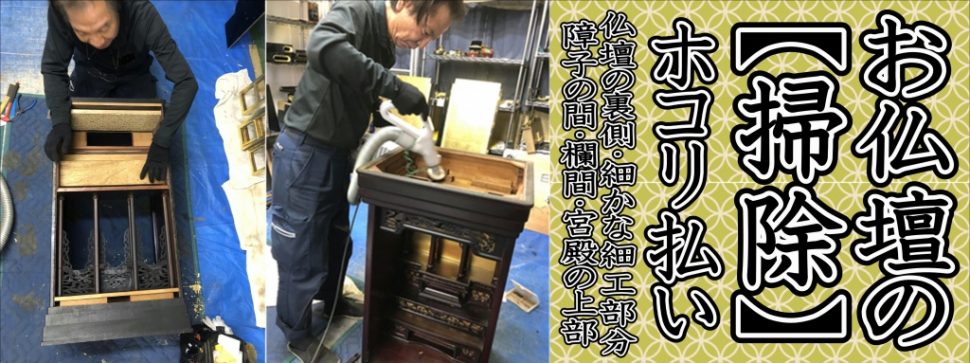

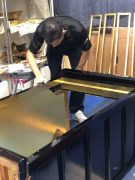

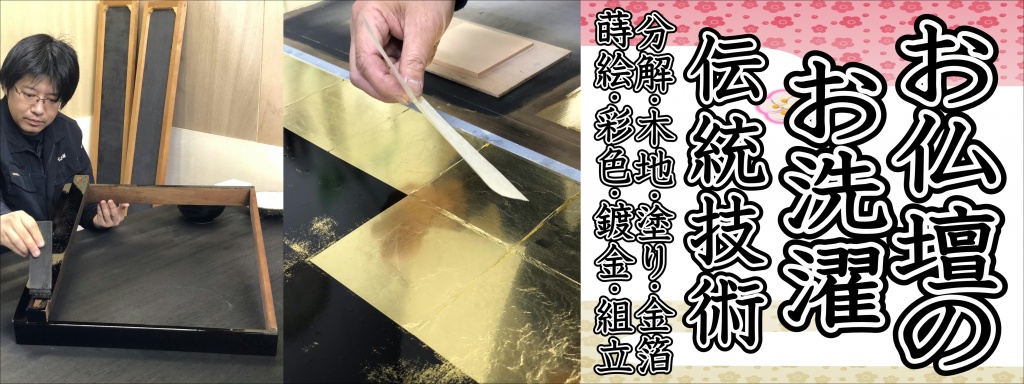

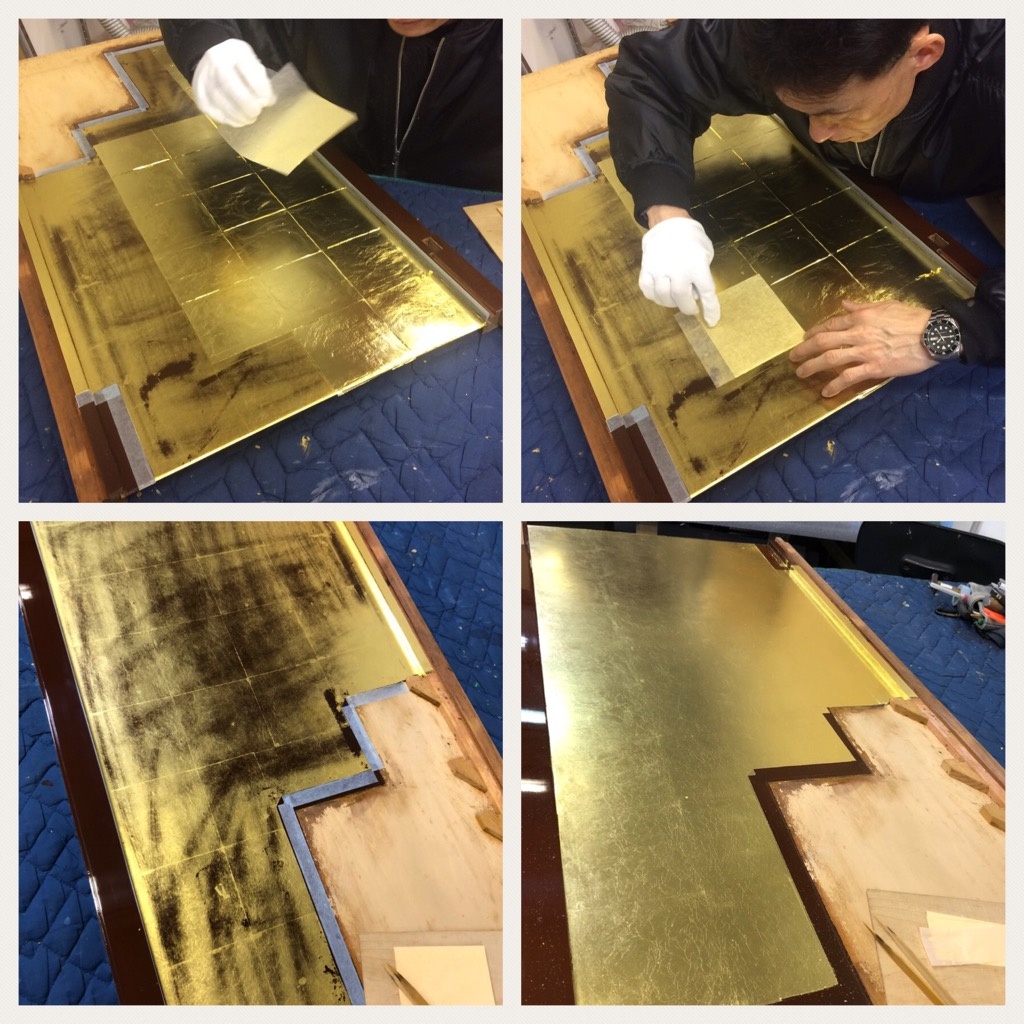

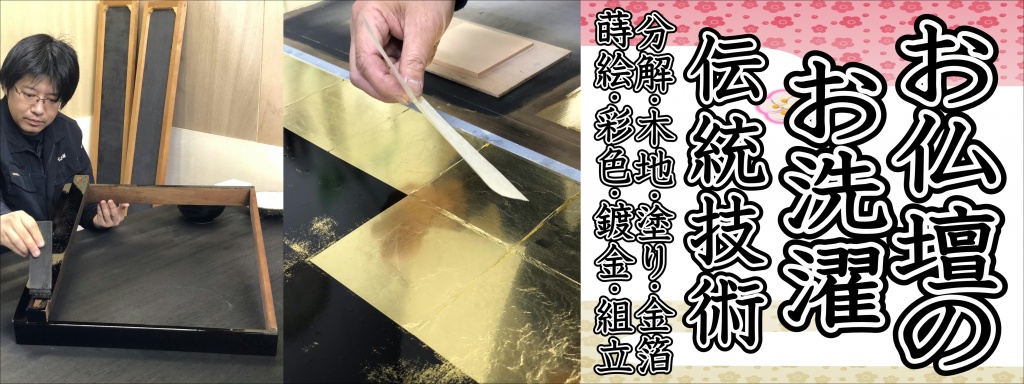

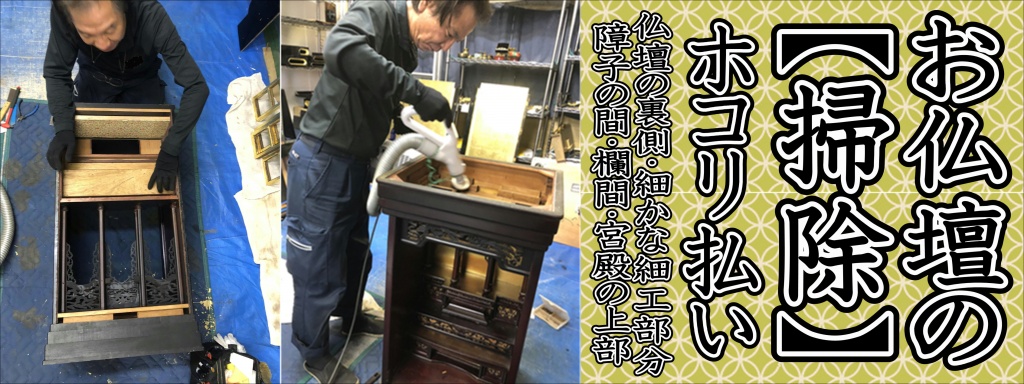

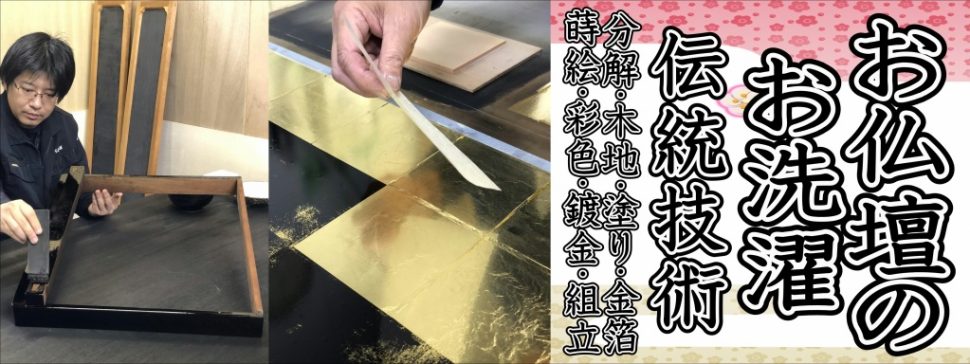

やすらぎ工房は分解洗浄工法です。

![]()

なぜ分解をする必要があるのか?

扉や障子、欄間、各段、金具などそれぞれ部品ごとに

分解していきます。見えない裏側にもたくさんのホコ

リやゴキブリの糞が多くあります。![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

この作業により隅々まで綺麗にする事ができます。

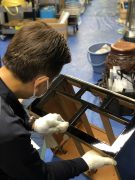

やすらぎ工房のお仏壇の修復では、従来の伝統的な工法と同様に

お仏壇を一つ一つの部品に分解します。そのうえで、使える素材は

そのまま使い、部品ごとに必要な作業を選択し、洗浄・クリーニン

グ・洗い・素材修理などをそれぞれに施します。そして、洗浄やク

リーニングでは最新の科学を用いた洗浄剤を使い、従来の工法では

実現できなかった短時間で質の高い仕上がりを実現します。

![]()

◆ 電話でお問い合わせ。

通話無料 年中無休 9:00~21:00

◆ ネットで質問・お問い合わせ。

◆ 写真 貼り付けで御見積り可能。

◆ まずはお気軽にお問い合わせください。

通話無料 年中無休 9:00~21:00

![]()

お仏壇は、特に取り扱いも難しく注意が必要で大変壊れやすいデリケートという一面もありますので、お仏壇の引越しに慣れている専門業者に仏壇の移動を依頼するのがおすすめです。また、引っ越しと同時にお仏壇の洗浄をご依頼の際は、引っ越しや保管にかかる費用は無料でさせて頂きます。

![]()

![]()

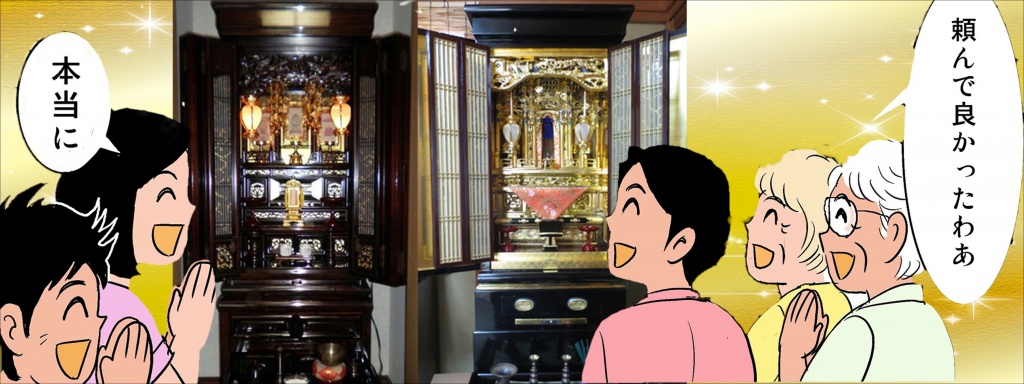

仏様やご先祖様のために仏壇を綺麗に保つことはもちろんですが、それだけではありません。仏壇を綺麗にすることで運気が上昇するともいわれており、ご家族やお仏壇を受け継がれる方のためにもお仏壇を綺麗に洗浄修復されてはいかがでしょうか。

![]()

◆ 電話でお問い合わせ。

通話無料 年中無休 9:00~21:00

◆ ネットで質問・お問い合わせ。

◆ 写真 貼り付けで御見積り可能。

◆ まずはお気軽にお問い合わせください。

通話無料 年中無休 9:00~21:00

![]()

![]()

仏壇洗浄

![]()

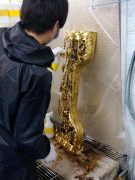

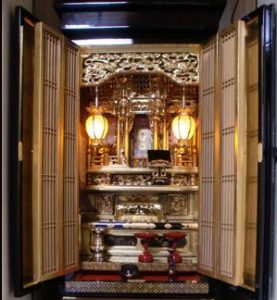

金箔表面の汚れや木部の表面の汚れを特殊な洗浄剤で

洗い流すことによって、下地を傷めることなく表面の

汚れのみを洗い流し、元の美しい輝きを取り戻すこと

が可能になりました。また、洗浄工法は費用面でも

従来工法の1/3の価格で施工が可能です。

![]()

■仏壇洗浄

![]()

施工前

施工前 施工後

施工後![]()

![]()

![]()

![]()

◆ 電話でお問い合わせ。

通話無料 年中無休 9:00~21:00

◆ ネットで質問・お問い合わせ。

◆ 写真 貼り付けで御見積り可能。

◆ まずはお気軽にお問い合わせください。

通話無料 年中無休 9:00~21:00

![]()

仏壇クリーニング

![]()

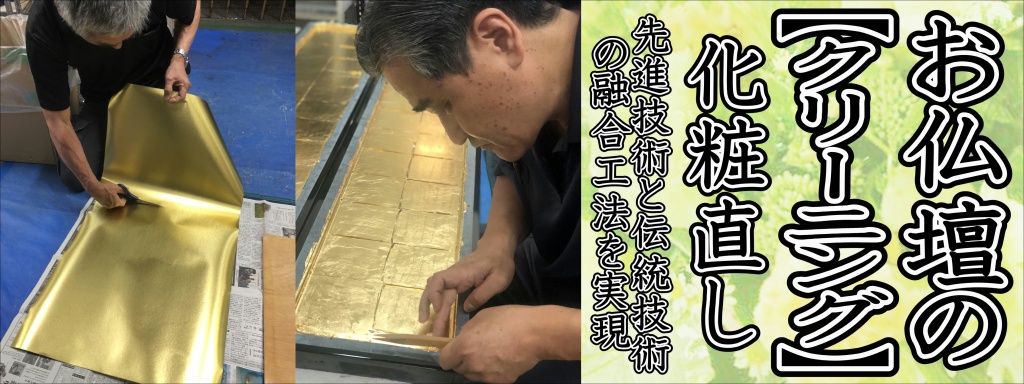

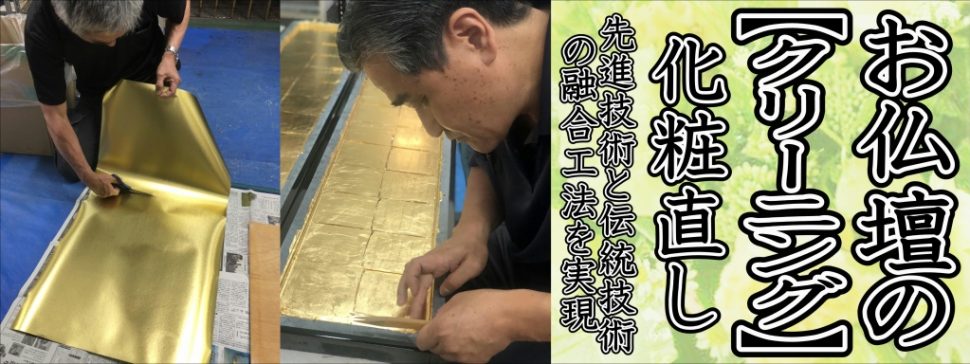

金箔がすでに剥がれていたり塗り面がくもって

しまっているお仏壇に最適です。お仏壇の洗浄を

施工したあと、すでに剥がれてしまっている金箔

や変色している部分の表面の化粧直しを施します。

洗浄のみでは綺麗になりきれないお仏壇も綺麗に

する事ができます。

![]()

■仏壇クリーニング

![【仏壇修理】ほとんどのお仏壇はお線香やローソクの油煙やホコリで表面が汚れていて、木地まで傷んでいるのはごくまれなので、お仏壇の状態を見極め細部まで分解しながらも【必要な作業だけを行う】それがお仏壇の再生・仏壇クリーニングです。組み上げられたお仏壇の元々の良い素材を最大限に生かし本当に必要な作業だけを見極めて洗浄・修復を致します。表面の汚れを洗浄し磨きをかけて艶出しをすればお仏壇は 蘇ります。勿論、必要とあれば金箔を貼りなおしたり、漆の修復も行います。昔ながらの【お洗濯】では全てを分解し、全てを修復しなおす事でお仏壇に負担がとてもかかってしまい寿命を短くしてしまうことも・・・。そしてもちろんの事、お値段も非常にかかってしまいます。 価格は比較的安価で抑えることが出来ますが、見えない箇所の不具合や汚れ等は残ってしまうので、やはり寿命が短くなってしまうこともあります。仏壇修復師として皆様の大切なお仏壇を、お預かりするにあたり心を込めて作業させていただいております。 仏壇(ぶつだん)とは、仏教において仏を祀る壇全般を指す。寺院の仏堂において仏像を安置する壇(須弥壇)も含まれる。一般家屋の中に常設された、仏教の礼拝施設である。仏教寺院において本尊を祀る須弥壇(内陣)を小型化したもの。日本では、先祖供養に多く使われる。寺院本堂の祭壇と区別し、寺院の庫裡・客殿などに置ける小型の祭壇や、一般家庭の仏壇を指して「御内仏(おないぶつ)」という呼称もある。家庭内の仏壇について、チベット仏教では屋内の壁の1面程度を占めるサイズの祭壇上に本尊(身・口・意の三本尊=仏像・仏画, 経典, 仏塔)や供物などを、日本仏教では宗派ごとに指定された様式にて、木製の箱=仏壇の内部に本尊や脇侍の像・掛軸・供物などに加え、先祖供養のための位牌や過去帳、法名軸などを祀る[1]。内部は仏教各宗派の本山寺院の仏堂を模した豪華な作りになっている。大きく分類する場合は、金仏壇・唐木仏壇・家具調仏壇に分けられる(詳しくはそれぞれの項目を参照)。仏壇の起源については「持仏堂(じぶつどう)→仏壇説」と「魂棚(たまだな)→仏壇説」の2説ある。古代インドでは、土を積み上げて「壇」を作り、そこを神聖な場所として「神」を祀っていた。やがて風雨をしのぐために土壇の上に屋根が設けられた。これが寺院の原型である。それを受け継ぎ仏壇の「壇」は土偏である。日本の白鳳14年(西暦685年)3月27日、天武天皇が「諸国の家毎に仏舎(ほとけのおおとの)を作り、乃ち仏像(ほとけのみかた)及び経を置きて以て礼拝供養せよ」との詔を出した。それにちなみ全日本宗教用具協同組合では毎月27日を「仏壇の日」に制定している。ただし、この詔は現在の仏壇の直接の起源ではない。貴族などの上流階級においては、持仏堂を持つものもあった。藤原頼通の平等院鳳凰堂や足利義満の鹿苑寺などがある。また『更級日記』の作者、菅原孝標女が薬師仏を等身に造って屋敷内で祀ったというのも仏壇の源流である。竹田聴洲によると、上記のような持仏堂が縮小・矮小化し屋内に取り込まれることによって、仏間を経て仏壇に変化したとしている。 室町時代、浄土真宗中興の祖である本願寺八世・蓮如が布教の際に「南无阿弥陀仏」と書いた掛軸を信徒に授け、仏壇に祀ることを奨励した。仏壇を作る際に本山を真似たところから、現在の金仏壇の元となる。それゆえ、浄土真宗では仏壇に対しての決まりごとが多い。なお、現在でも浄土真宗において、仏壇の本尊は掛軸であり、菩提寺を通して本山から取り寄せたものとされる。なお、仏壇は仏教国であるタイなどでも見られない。それは寺院が生活の身近にあり、家の中に改めて小さな寺を作る必要がないからであり、供養壇としての流れが加わっているためでもある。モンゴルではゲルの中にチベット仏教の仏壇を設けることがある。お盆に先祖や新仏の霊を迎える祭壇のことを魂棚(盆棚・水棚ともいう)という。形状は地域・時代によって様々であり、四隅に竹や木で四本柱を建て板を渡したものや茶卓を使用する場合もある。民俗学者の柳田國男は、この魂棚が盆のみの設置から常設化されて仏壇になったとしている。現在、仏壇の起源については竹田のいう「持仏堂→仏壇説」の方が有力視されている。普及時期江戸時代、江戸幕府の宗教政策である寺請制度により、何れかの寺院を菩提寺と定めその檀家になることが義務付けられた。その証として各戸ごとに仏壇を設け、朝・夕礼拝し、先祖の命日には僧侶を招き供養するという習慣が確立した。社会が安定し、庶民の暮らしが豊かになってきたことも背景に、庶民にまで浸透した。また日光東照宮などに見るように、元禄期の社寺建築技術の隆盛が各地に影響を与えた。金仏壇産地の多くは、その頃に宮大工が興したと言われている。この点についても諸説存在する。鎌倉時代に禅宗と共に位牌が持ち込まれると、次第に浄土真宗以外の各宗派で用いられるようになり、江戸時代には一般化した。その位牌を置くために位牌壇を作ったり、浄土真宗を真似て仏壇を使用するようになった。その後、浄土真宗の仏壇と区別するために禅宗様が生まれる。そのために他宗では浄土真宗ほど仏壇に対して厳しくない。なお神道には仏壇にあたる祖霊舎がある。神棚に神を祀り、祖霊舎には先祖を祀る。これは供養壇が神道風に発展したものである。ただし、江戸時代までの神棚には先祖(33回忌を過ぎた霊の集合体)も同時に奉られていた。寺院の住職家族用の仏壇を特に「御内仏」という。小型の寺院という考え方であれば本堂があるので必要がないはずだが、先祖供養の観点から別途用意されることが多い。仏壇には扉が付いている。寺院の山門を見立てたものと言われる。また寺院の本堂において内陣との境には巻障子がある。そのため、仏壇の扉の内側も障子が付く。仏壇内部は基本的に三段になっており、中の一番高い中央の檀を「須弥壇(しゅみだん)」と呼ぶ。須弥山を象ったものとされる。須弥壇の上は「宮殿(くうでん)」と呼ばれ、本尊を祀る。各宗派の本山寺院の内陣を模して造られるため、宗派によりつくりが異なる。その左右には脇侍仏や祖師を祀る。須弥壇を含めた最上段には「高欄(こうらん)」が付く。その下の段に位牌を置く。位牌が複数ある場合は、向かって右・左・右と交互に並べる。第二次世界大戦後、仏壇の左右両側面の上部に穴が開けられるようになった。これは灯籠(灯篭)の配線用のコードを通すためのものである。仏壇づくりは木材の加工から漆などによる装飾まで、伝統工芸を含む職人の8工程ほどの分業制となっており(木地師、宮殿師、蒔絵師、彫刻師など)、各地に仏壇産地がある。家族形態などの変化から仏壇を新規にしつらえる家庭は減っている(愛知県東部の三河仏壇では1985年頃が生産のピーク)。一方で、後述のような宗派による様式と異なった、現代美術と組み合わるなどした仏壇がデザイン・製作され、外国でも展示されるといった新しい動きもある。唐木仏壇ではほとんど差異がないが、金仏壇では特に以下の違いが顕著である。浄土真宗本願寺派(西本願寺) 一重破風屋根(宮殿) 金箔張りの柱(宮殿・外柱) 西本願寺の阿弥陀堂を模したもの 真宗大谷派(東本願寺) 二重瓦屋根(宮殿) 黒漆塗りの柱(宮殿・外柱) 高欄朱塗りで擬宝珠(ぎぼし)金箔張り 黒柱は東本願寺の阿弥陀堂、二重屋根は大師堂を模したもの この他にも特徴があり、地域差がある。日蓮正宗(大石寺)や創価学会の仏壇は他宗派の仏壇と比べて構造が全く異なり、寺院の厨子に模した扉が内部に取り付けられている。最近では厨子型の仏壇も多く作られており、厨子の扉は電動式で開閉するものが主流である。寺院同様、須弥壇の上に厨子を置くだけの場合もある。](https://www.yasuragikoubou.jp/contents/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-23-15.34.34-e1563276471783-275x300.jpg)

![]()

施工前

施工前 施工後

施工後![]()

彩色部分に、かすれや色剝げがある場合に部分的に修復いたします。別途、書き直しも可能です。

彩色部分に、かすれや色剝げがある場合に部分的に修復いたします。別途、書き直しも可能です。

![]()

![]()

施工前

施工前 施工後

施工後

劣化して艶がなくなった漆面も磨いて艶出しを施し、顔が映り込むぐらいに鏡面仕上げをいたします。

劣化して艶がなくなった漆面も磨いて艶出しを施し、顔が映り込むぐらいに鏡面仕上げをいたします。

![]()

![]()

◆ 電話でお問い合わせ。

通話無料 年中無休 9:00~21:00

◆ ネットで質問・お問い合わせ。

◆ 写真 貼り付けで御見積り可能。

◆ まずはお気軽にお問い合わせください。

通話無料 年中無休 9:00~21:00

![]()

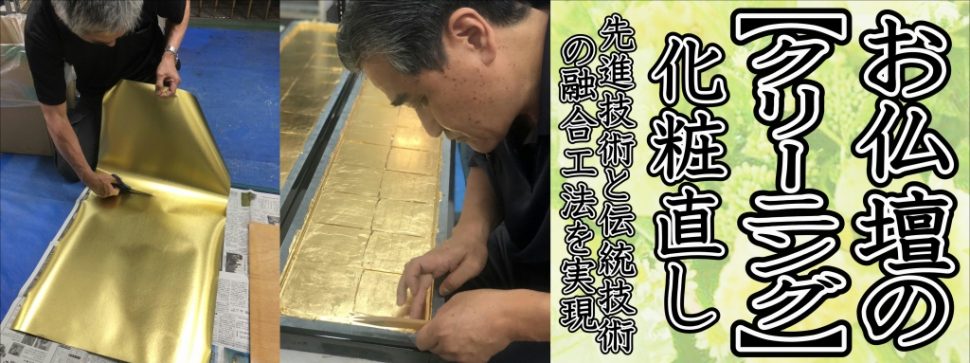

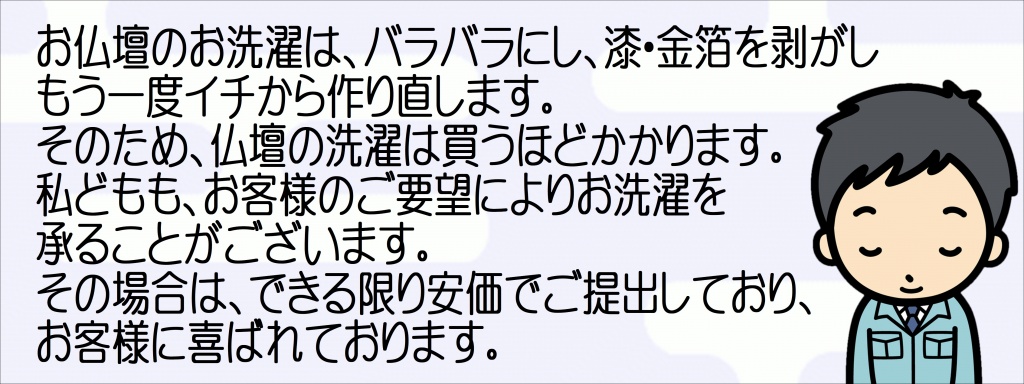

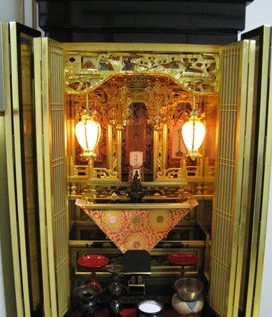

仏壇お洗濯・洗い(完全修復)

![]()

傷が多く建付けが悪かったり

塗り直しや金箔の押し直し

必要なお仏壇に最適です。

![]()

(完全修復)ともいわれるお洗濯。文字どおり下地からすべての作業をおこなう伝統工法で、お仏壇を新品以上に仕上げる施工技術です。熟練の仏壇修復師が各分野に分かれて施工をおこなう昔から受け継がれている伝統技術で施工にあたります。

![]()

施工前

施工前 施工後

施工後![]()

劣化して艶がなくなった漆面も磨いて艶出しを施し、顔が映り込むぐらいに鏡面仕上げをいたします。

劣化して艶がなくなった漆面も磨いて艶出しを施し、顔が映り込むぐらいに鏡面仕上げをいたします。

お仏壇のお洗濯(洗い)というのは昔からある伝統技術で、全体の状態を細部にわたり確認して完全修復することです。伝統的なお仏壇、特に金仏壇は補修して使うことを前提に、細部の部材まで取り外すことができます。破損した部材を修復・交換しながら、代々子孫に伝えられるよう、作られています。それぞれ専門の職人が新品のお仏壇を作るのと同様の行程で行うため、お洗濯後は新品同様の輝きを取り戻します。

![]()

施工前

施工前 施工後

施工後

劣化して艶がなくなった漆面も磨いて艶出しを施し、顔が映り込むぐらいに鏡面仕上げをいたします。

劣化して艶がなくなった漆面も磨いて艶出しを施し、顔が映り込むぐらいに鏡面仕上げをいたします。

汚れではなく、木地自体が劣化してしまっている部分を修復致します。表面を削ったり部分的に交換などをし、修復後長くお祀りいただけるように調整いたします。

汚れではなく、木地自体が劣化してしまっている部分を修復致します。表面を削ったり部分的に交換などをし、修復後長くお祀りいただけるように調整いたします。

![]()

![]()

◆ 電話でお問い合わせ。

通話無料 年中無休 9:00~21:00

◆ ネットで質問・お問い合わせ。

◆ 写真 貼り付けで御見積り可能。

◆ まずはお気軽にお問い合わせください。

通話無料 年中無休 9:00~21:00

![]()

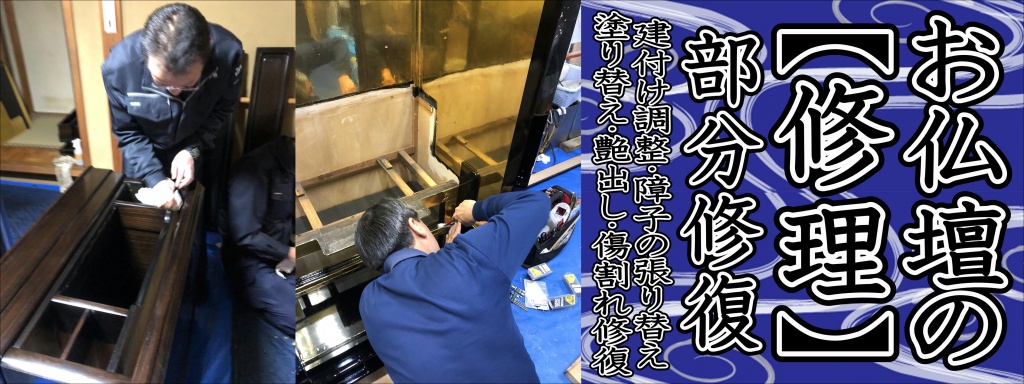

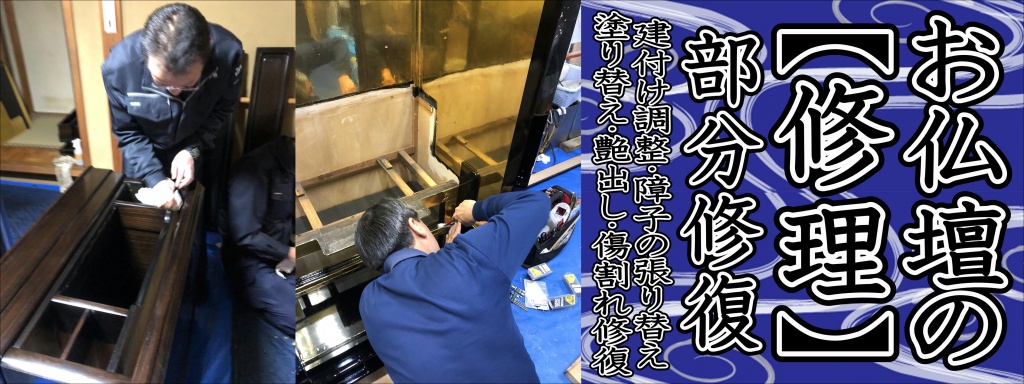

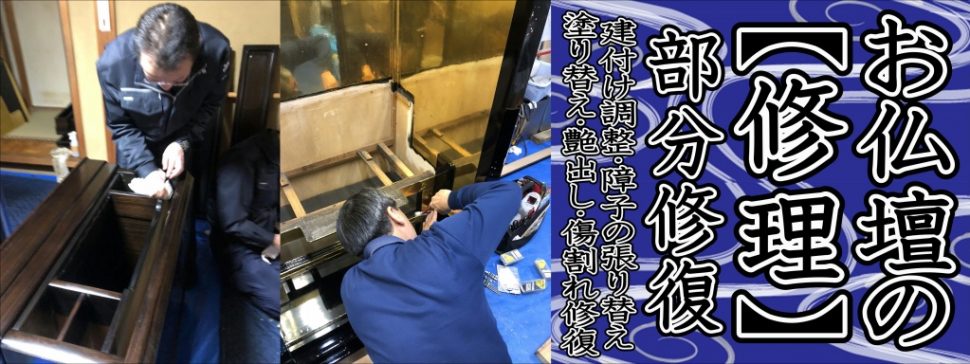

仏壇修理

![]()

扉のガタつきや、障子が破れて黒ずんでいたり、細かい部

品が取れてしまったり、金箔や塗りがはがれたりしていま

せんか?ほこりや油煙で、裏板の金色が真っ黒になってい

るお仏壇もよくお見かけいたします。お仏壇は各部分ごと

に修理することが可能ですので、気になるところは修理し

いま以上に劣化しないようにされてはいかがでしょうか。

![]()

■仏壇修理

![]()

◆ 電話でお問い合わせ。

通話無料 年中無休 9:00~21:00

◆ ネットで質問・お問い合わせ。

◆ 写真 貼り付けで御見積り可能。

◆ まずはお気軽にお問い合わせください。

通話無料 年中無休 9:00~21:00

![]()

仏壇掃除・仏壇清掃

![]()

お仏壇は触ってはいけない箇所が多く、普段のお掃除では

汚れを落とすのが難しいです。そのため、細工部分などに

ホコリがたまってしまうことがよくあります。お仏壇は、

普段小まめにお掃除をしていれば、ホコリもたまりにくい

のですが、仏具が置かれている部分など普段のお掃除でホ

コリを払うことが少ないため、汚れやすいです。

![]()

■仏壇掃除・仏壇清掃

お仏壇はあまり動かすことがないため大変ホコリがたまりやすいです。お家のリフォームやお引越し法要前などの機会に掃除をするとお仏壇もきれいな状態で、お祀りできます。しかし、ご自身で裏側や内部のお掃除をすることは難しいのではないでしょうか?

![]()

◆ 電話でお問い合わせ。

通話無料 年中無休 9:00~21:00

◆ ネットで質問・お問い合わせ。

◆ 写真 貼り付けで御見積り可能。

◆ まずはお気軽にお問い合わせください。

通話無料 年中無休 9:00~21:00

![]()

![]()

![]()

◆ 電話でお問い合わせ。

通話無料 年中無休 9:00~21:00

◆ ネットで質問・お問い合わせ。

◆ 写真 貼り付けで御見積り可能。

◆ まずはお気軽にお問い合わせください。

通話無料 年中無休 9:00~21:00

![]()

![]()

![]()

![]()

奈良県での迅速対応地域

奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 山辺郡山添村 生駒郡平群町 生駒郡三郷町 生駒郡斑鳩町 生駒郡安堵町 磯城郡川西町 磯城郡三宅町 磯城郡田原本町 宇陀郡曽爾村 宇陀郡御杖村 高市郡高取町 高市郡明日香村 北葛城郡上牧町 北葛城郡王寺町 北葛城郡広陵町 北葛城郡河合町 吉野郡吉野町 吉野郡大淀町 吉野郡下市町 吉野郡黒滝村 吉野郡天川村 吉野郡野迫川村 吉野郡十津川村 吉野郡下北山村 吉野郡上北山村 吉野郡川上村 吉野郡東吉野村

![]()

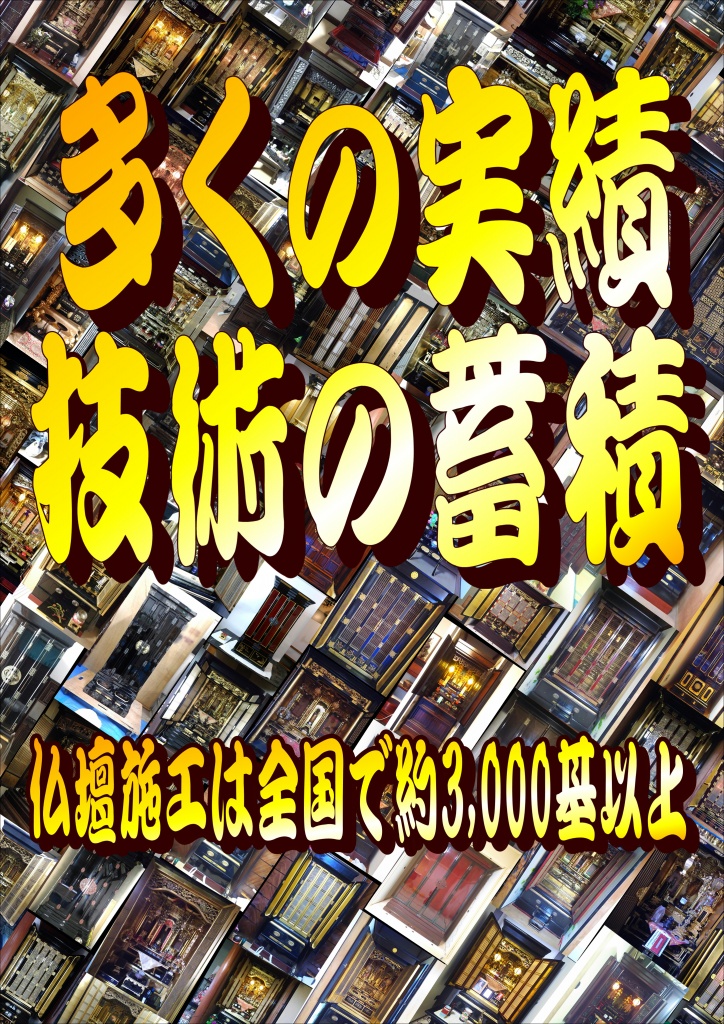

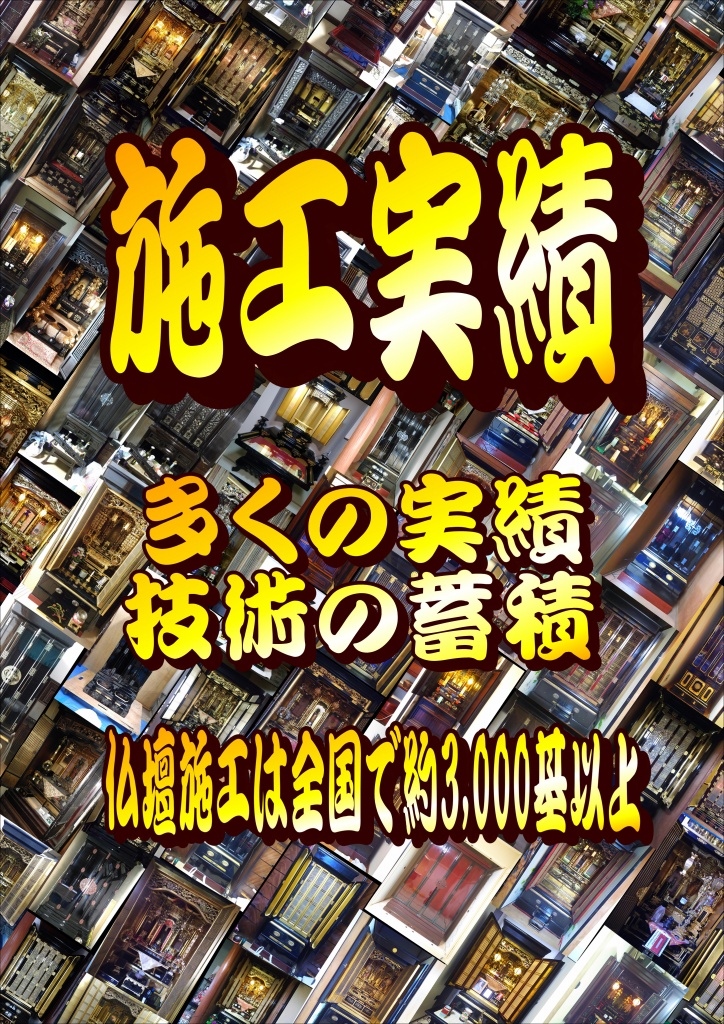

多くの仏壇修復を手がけた熟練の職人による施工実績があります。良い意味での「 薄利(低価格) 多売 (高技術) 」それがやすらぎ工房のモットーです。

多くの仏壇修復を手がけた熟練の職人による施工実績があります。良い意味での「 薄利(低価格) 多売 (高技術) 」それがやすらぎ工房のモットーです。